HsbtDiary

2003/01/25 (土) 晴

■ 今日は何の日

洗車の日。融雪剤が車に付着しすぎ。

■ VoIPの話

TAが接続できない。実家では無線LANを使っているので実質的にはルータの二段構成になると思うんだけど、いまいち設定方法がわからない。ルータにログインしようにも二つともアドレスが192.168.0.1になっているらしく二段接続(カスケード接続だっけ?)したらネームエラーが発生してしまう…。

■ 続き

さっぱりVoIPサーバに接続できない。無線LANの方でルーティングの設定か何かをしないとだめなんだろうか。さっぱりわからないので、明日か週明けにでも@niftyの方に電話しよう。

■ UDP1434

うちにもアタック来てました。アタックと言うよりはワームの感染か。

2005/01/25 (火)

■ 札幌旅行3

10時のチェックアウトにあわせて彼女を起こしたりなんだかんだ準備をすべて終えた後でチェックアウト時刻は11時ということを知る。そんな最終日の朝。

昼飯は駅通りにある、La-Pausaというイタリア料理の店でランチセットを食べる。

最後に親父の指令の札幌名物トウマンをAPIAで買ってからバスに揺られて実家へ帰宅。旅行で遊んで体の節々が痛いのは年を感じるなぁ…。

2006/01/25 (水)

■ [Research][Academic]今日の井原 - 日経コンピュータ誌の特集「IT関連学会の憂鬱」を読んだ

研究室に同じ号の日経コンピュータが置いてあったので、オレも読んでみた。日経コンピュータというか日経新聞も含めて、日経はオレの中では「コンピュータ業界の東スポ」という感じのブランドイメージなんだけど、井原さんと同様の感想で、この記事に関しては中々いい記事だと思う。

中身の概観については、井原さんのエントリを読んでもらうとして、やっぱり全体を通して産業界の視点になっている点は否めない。「学会で基礎研究を中心にして何が悪い」という、アカデミックな意見は少なからずあると思う。

あと、学会一覧は普通にデータとして面白い。情報処理学会の会員数が2万800人というのに対して、次点が電子情報通信学会 情報・システムソサイエティの1万1700人と大きな開きがある。1万人を超えているのはこの二つのみ。また、掲載されている48の学会のうち、会員数が2000人を超えているのは10しかなく、1000人以下の学会は21もある。まあ、会員数が数百人しかいない学会に査読付論文を投稿して、掲載論文数を稼ぐというテクニックや、自分で学会を立ち上げてゲーム脳うんぬんについて発表するとかそんなのもあるしなあ。

そういや、数日前に品質管理学会から、準会員の会員資格が3月で切れるけど、退会するか正会員になるか通知せよとの連絡がきてた。個人的には修士論文のネタは就職後にも継続して続けたいんだが(査読付論文として投稿するにはデータが明らかに不足)、配属先は研究部門ではないので、4月からも続けられるような環境になるかどうかも不明だし、正会員になるかどうか、かなり悩み中。

■ [Research]今日の作業

昨日のコメントに対する回答と修正の続き。夕方にK田とともに、表紙と裏表紙に使うかっこいい紙をホームセンターに買いに行く。

2007/01/25 (木)

■ [tDiary][Web][Server]diary.hsbt.org でアクセスできるようにしたぞ

TextDrive ではDocumentRoot以下のディレクトリが自動的にサブドメインになるので前からアクセスするだけならできた。んが、

http://diary.hsbt.org/20070125.html

のような存在しないファイルへのアクセスが 404 となってしまうので困っていたんだけど、Apache のRewriteRule を変更して、サブディレクトリ以下のアクセスになるようにしてみた。こんな感じ。

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^diary\.

RewriteRule ^([0-9]+|[0-9]+\-[0-9]+)\.html$ http://www.hsbt.org/diary/index.rb?date=$1 [P]

次は mod_security 周りで bot や referer スパム落としの設定かなあ。

追記

上の設定は余計だった。上記のままだと tb.rb や pb.rb が動かない。最終的には

DocumentRoot に配置している .htaccess

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^diary\.

RewriteRule (.*) http://www.hsbt.org/diary/$1 [P]

http://www.hsbt.org/diary/ に配置している .htaccess

RewriteEngine on RewriteBase /diary RewriteRule ^([0-9]+|[0-9]+\-[0-9]+)\.html$ index.rb?date=$1

という形でお茶濁し。

■ [tDiary][spam][filter]spam フィルタ - URLが含まれる割合をパーセント(整数)にする

こんなパッチでいいのかな? → spamfilter.patch.txt

あとはロギングの Filter クラスへの取り込みをてけとーにやってみたり。そろそろリモートのサーバーにいちいち転送して動作検証はだるくなってきたなあ。いつも使っている VAIO Type T はこの前 VMware を消しちゃったんだよなー。どうしようかなー。

2008/01/25 (金)

■ [ruby][tDiary][RSpec]最近の RSpec

今日までの成果

- jdate_spec.rb

- jmonth_spec.rb

- twitter_js_spec.rb

jyear_spec.rb も作ってたんだけど、

require 'time'

t = Time.parse("19250101")

if t.month = 1 then

foo

end

みたいのを実行すると t.month = がねーよとか言われてうまくいかない。後で調べる。

追記

そりゃそうだ。= なわけがない == だよな。これ昔は通ってたのかな。

追記2

ん、なんか wday とか使ってるし、そもそも動いて無い予感。spec ファイル書くついでに直した。

2009/01/25 (日)

■ [PC] Seagate の件の続き

今日、ちょっと安いメモリースティックを探してTWOTOPに行ってみたら、Seagateの件についてTWOTOPが正規代理店に問い合わせた結果が貼ってあったんだけど、これがまたなんだそれという内容だった。

- 今回の問題はHDDの平均(標準?)故障率を逸脱するようなものではなく、標準的な数字内の問題である

- ユーザーには念のためファームウェアのアップデートは提供する

店内で撮影は出来なかったので、あくまでも記憶している内容として読み取ってください。まあ、確かに故障率が上がってないなら品質問題としては上記の回答でいいのかもしらんけど、個人的にSeagateは捨て決定。

■ 平成21年お年玉賞品 当せん番号

お疲れ様でしたー…。

■ [PC] ソフマップ参り第三弾

第三弾と言いつつ、今日でPCパーツ箱の掃除はおしまい。本日の結果。

買い取ってもらえた物

- 250GBの外付けHDD

買い取り価格が0円の物

- RGB端子のみのAVセレクタ

- ADSLのルータ内蔵型モデム

買い取り不可能な物

- ドライバCD紛失のNintendo Wifiアダプタ

- DVIケーブル

結局、HDDのみというとほほな結果。買い取ってもらえなかった物は帰宅してからダストボックスに直行させた。次は技術書・教科書の整頓に取りかかろう。

2010/01/25 (月)

■ [IRC] WIDEプロジェクトIRCワーキンググループによるIRCサーバ運用終了について

IRCNET-JP から wide.ad.jp なサーバーが無くなるらしい。あくまでも wide が撤退するだけであって、IRCNET-JPが無くなるわけではないので勘違いしないように。

手元でも、これはやべーと思って tiarra の設定ファイルを見直してみたんだけど、最初から

server: irc.media.kyoto-u.ac.jp 6661 6662 server: irc.huie.hokudai.ac.jp 6667

という感じに wide を使っていないので問題は無いのであった。今後は上記二つのサーバーを直接指定するか、irc.ircnet.ne.jp にすると良いみたい。

2011/01/25 (火)

■ [Test] JaSST'11 Tokyoに参加している

オブラブ経由で参加することが出来たので出没してみた。

基調講演のコープランドがとてもよくわかっていて、CheckingとTestingは違うんだ!とかTDDはアジャイル開発のすばらしいイノベーションだ!とか、よく勉強しているなあと感心していたら最後に

私が昔入っていたプロジェクトはARPANETプロジェクトと言いまして(ry

とか言い出して転けそうになるなど。

スポンサーセッションは製品紹介するにしてももう少しちゃんとやった方がいいと思った。「もう少しまじめにやってください。」

個人的によかったのはリスクベースドテストの話とLTかなあ。特にLTの方は同じテーブルの人で自己紹介しあったりしたんだけど、割と共通するキーワードがあったりしてだいぶ話が盛り上がりそうなところで時間切れ。休憩の時間というか、スポンサーセッションの裏側ぶっ通しで似たような試みもあってもよさそうな気がする。

明日も参加します。

2012/01/25 (水)

■ [JaSST] JaSST'12 Tokyo 1日目に参加してきた

JaSST'12 Tokyo が例年通り目黒雅叙園で開催されたのでメディア参加の枠で参加してきた。

今回の基調講演は Microsoft で Windows Phone のテストチームを率いるBj Rollison氏だったんだけど、だいぶ良い話だった。途中にVistaいじりを交えたり、Microsoftでもドッグフードはしていて開発中の Windows8 と Windows Phone の Nightly ビルドを使ってるとか、Microsoftってこんな会社だったっけ?みたいなノリで、聞いてる方も飽きない感じで90分を過ごすことが出来た。

話の内容は Microsoft の製品がどのようにテストされて世に出て行くかという裏側の話だったんだけど、技術的な仕組みだけではなくて人材面のキャリアパスを整備したとか、テストエンジニアのやる気を10年にわたって継続させるにはどうすれば良いかみたいな話が半分以上を占めていてとても勉強になった。

基調講演以外はあまりピリっとしない内容なので、近所の喫茶店でコード書いたり、廊下で m_seki さんのセッションを聞いたり。

2013/01/25 (金)

■ Treasure Data を使い始めてみた

会社でも色々やっているけど、hsbt.org でそれとなく貯めている nginx のログも TD に入れるようにしてみた。hsbt.org は gentoo なので公式で配布している rpm ではなく、gem を使って野良インストール。

$ gem install fluent-plugin-td

後は下のような fluent.conf で起動するのを確認した後に daemontools 送りにしておしまい。

<source>

type tail

path /var/log/nginx/access_log

format apache

tag td.nginx.access

pos_file /tmp/fluentd-nginx.pos

</source>

<match td.nginx.access>

type tdlog

apikey your_td_key

flush_interval 10s

auto_create_table

buffer_type file

buffer_path /var/log/fluentd/buffer/td

</match>

会社では、buffer_path に指定しているパスのパーミッションが fluentd を起動しているユーザーのパーミッションではアクセスできなくて、数時間なんでーとはまったりした。

ひとまずこれで TD にアクセスログがどんどん送られるので td query で何となく集計できるのを確認したところまで。TD をちゃんと使ってビジネスに繋げるような解析をするというのは来週以降へ続く。

2014/01/25 (土)

■ [ruby] bugs.ruby-lang.org のアプリケーションサーバーを passenger にした

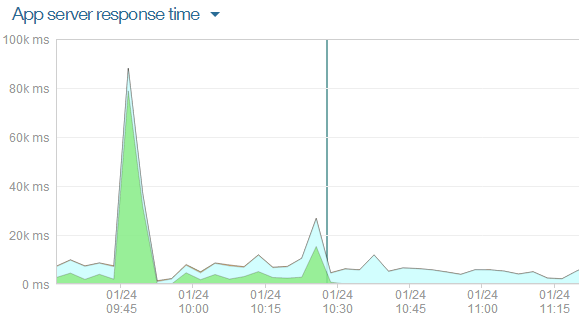

heroku で動かしている bugs.ruby-lang.org が 5 dynos, 10dynos にスケールアウトしても router から request timeout して application error と表示される現象が全く改善されなくて、これは heroku の buildpack がデフォルトで提供する thin が何か変なんじゃないのと疑って passenger に変えたらこうなった。

緑色のグラフが request でつまっている時間。これはひどい。ruby なのか、thin なのか、buildpack から作られる slug なのか、その前の router なのかまでは追いかけてないけど passenger++ ということでこの件については解決ということにした。

heroku で thin を使っていて、何か遅い!!1という現象がある人はアプリケーションサーバーを thin 以外にするとリクエストキューでつまっている現象に関しては解決するかもしれません。

■ 散髪日記

前回の記録が見つからない...けど多分 10 月頃。

2015/01/25 (日)

■ 自宅の PC 環境を 4k ディスプレイに変えた

会社で使っている MBP は Retina になる前のモデルで、さすがにそろそろ高解像度な環境を体験したいという気になったので、iiyama 28型ワイド4K液晶ディスプレイと Quadro K620 を買って、自宅の Windows 環境を 4k にしてみた。

最初、DP ケーブルで接続しても 4k で表示できなくてやらかしたかな、と思ったけどディスプレイ本体の設定で DP の信号を 1.2 に変更しないとダメだった。後、Windows のディスプレイ設定で変更しただけだとアプリケーションの解像度が適用されていなくてぼんやりとしたままだったけど、Windows を再起動したらちゃんとくっきりと表示されるようになった。

これで理想的な PC 環境はそろったかなー。快適。

iiyama ディスプレイ モニター B2888UHSU-B1 28インチ/4K/HDMIx2端子付/昇降スタンド

iiyama ディスプレイ モニター B2888UHSU-B1 28インチ/4K/HDMIx2端子付/昇降スタンド

マウスコンピューター

(no price)

ELSA NVIDIA Quadro K620搭載 プロフェッショナルグラフィックスボード メモリ2GB EQK620-2GER

ELSA NVIDIA Quadro K620搭載 プロフェッショナルグラフィックスボード メモリ2GB EQK620-2GER

エルザ

(no price)

■ mackerel で退役したホストを復活する術

ヘルプ見ても書いてなかった。アンインストールして、インストール、と同等の処理を実行すればいいみたい。必要な最小の処理は

$ rm /var/lib/mackerel-agent/id

してから、mackerel-agent を再起動。

2016/01/25 (月)

■ 単眼鏡を買った

美術館とかで片目で覗いて細部を見るとどんなもんだろうと買ってみた。

さすがに雑に選びすぎたのか、イメージしていたような展示の前で使って細部を見ることが出来る、というよりは2-3m手前から使って目の前にあるように見ることが出来るというものだったのでがっかり。コレはコレで用途があるんだろうけど、倍率と焦点距離をもうちょい考えないとなあ。

Kenko 単眼鏡 7×18 7倍 18口径 対物フォーカスタイプ 軽量・コンパクト 100882

Kenko 単眼鏡 7×18 7倍 18口径 対物フォーカスタイプ 軽量・コンパクト 100882

ケンコー(Kenko)

(no price)

2017/01/25 (水)

■ 今週の花

近所の花屋で季節のアレンジメントという花のセットが売ってたので今週はそれを一式買って飾り付けることにした。一輪挿しとはちがって、こういう感じで飾るのもだいぶ気分がいいということが分かったのは収穫だった。

2018/01/25 (木)

■ ピロリ菌に感染した

もしくは前から感染していて検査でやっと見つかったが正しい。

健康診断のバリウム検査で引っかかって、内視鏡と血液検査をやってみたらピロリ菌に感染しているということがわかったので投薬治療を開始することになった。頑張ろう。

2019/01/25 (金)

■ モチーフで読む美術史を読んだ

美術のお勉強ということで、絵画に出てくるモチーフがどのような意味を持つのかをざっくりと追うために買って読んだ。

文庫本ということもあって読みやすく、絵も載せているので確認しやすかった。西洋だとマイナスのイメージを持つ猿が東洋だと賢い動物として扱われている、というような正反対の意味になっているというモチーフの話は面白かったなあ。

2020/01/25 (土)

■ 先週買った HDD が初期不良だったので交換してきた

先週壊れた TOSHIBA の HDD の代替として買った Seagate の同サイズのモノとは別に予備として買っていた WD の HDD をとりあえず繋いで動作確認したところ、相性問題というレベルの前に異音とともに物理的になんか動かん、という状況だったので販売店に持って行って交換してきた。

店舗でも、「あー、これはダメですね...」と検証の時点でもうダメって感じで話が速くて良かった。同じモデルの代替品を倉庫から持ってきてもらうと共にその場で動作チェックまでやってもらった。この辺の PC パーツ、ちょっと使ったら壊れるということはあったけど、買った直後から壊れるというのは初めてだなあ。

2021/01/25 (月)

■ なぜ人と人は支え合うのか を読んだ

100 分 de 名著をあれこれ読み進めるうちに「社会的包含」が割と自分の好きなテーマだなって改めて気がついたのもあって、Kindle がセールの時に見かけて積んでいた本を読んだ。

相模原障害者施設殺傷事件をきっかけとして、障害者といわゆる健常者との間やバリアフリーなどの運動の流れなどを俯瞰することができてよかった。特に「価値がない」という人は「価値を見出す能力がない」って下りはよかったなあ。Twitter を眺めていると個人に限らずグループなどにも「〜には価値がない」という乱暴な言説をよく見かけるので、改めてそういうことをいう人をスルーする力が高まった気がする。

2022/01/25 (火)

■ Asakusa.rb 第 645 回

新年明けて喋るスタイルでは初参加?だった。いつも通り discord に集まって雑談。

https://asakusarb.esa.io/posts/1075

ちょうど 銀座 Rails が裏で開催されたからか、ずっと joker さんと最近のゲームやアサシンクリードの話をしていた。

https://blog.ja.playstation.com/2022/01/21/20220121-myplaystationyear2021/

上記のような昨年の Playstation のゲーム実績をサマライズするページがあって、お互いに眺めていたけど、自分の総プレイ時間が 719h だったりして、流石にアホかと思ってしまった...。でもゲームをプレイするために仕事をしていると言っても過言ではないのでしょうがない。今年は Horizon やそのほか PS5 での新作が出るので楽しみ。

あとは Ruby 3.1.1 の準備とか、bugs に Ruby 3.2 向けのチケットを作ったりしていた。ぼちぼち再開していかねば。

2023/01/25 (水)

■ blog.railsgirls.jp のデータサルベージをした

今年からは RailsGirls の活動も色々再開していこうと言う気持ちを高めたので、tumblr で使っていた blog のデータを掘り起こしてクローズ、今後は https://railsgirls.jp/blog/ を使っていくと言うあたりからちまちま再開。

https://github.com/railsgirls-jp/railsgirls-jp.github.io/pull/589

なぜか松江の開催だけ、migrate されてなかったので tumblr の export 機能からデータを持ってきて、markdown に変換していた。markdown ベースの static site は html をそのまま突っ込んでも描画されるのが素晴らしい。

データのインポートも完了したので tumblr の subblog を閉じるか、と思ったら admin の権限を持ってる人が全て自主的に抜けてからじゃないと消すことができないと言うことを今頃知って「え〜」と声を出してしまった。

こんなことになるとは思わなかったので、admin 権限を配りまくっていた人たちに連絡して個別に抜けてもらうまでのんびりやることにした。大変だなあ。

■ ruby/ruby の coverage 取得処理をアップデートした

ruby/ruby には以下のようなコマンドを実行するとテスト実行時のカバレッジをそれなりに取得できると言う仕組みがある。

$ make update-coverage

$ COVERAGE=1 make test-all TESTS=test/cgi # test/cgi のみ見る場合

この仕組みは以前に僕が雑に作ったものなんだけど simplecov-0.17.0 のまま放置しっぱなしになっていたので、この機会にリリースされている simplecov でも動くようにしておいた。

- https://github.com/ruby/ruby/commit/18d8333c30ff84252231524e10f5a45b795e90b3

- https://github.com/ruby/ruby/commit/4981206b494b1392df451ff4655126f0d7152fa7

- https://github.com/ruby/ruby/commit/5e1e5af2e737bdc5537b4d2025d2ae8e57df3cdb

rubygems を経由しないで動かすという環境なので、依存するライブラリのみパスを見つけるのがハードコードになってしまって、すごくダサいのは何とかしたい。

2024/01/25 (木)

■ mswin 環境で Ruby の test-all と test-spec が完走するようになった

ちまちま進めている mswin 対応がやっと一段落して test-all と test-spec が完走するようになった。素晴らしい。

https://github.com/ruby/ruby/pull/9699

残ったのが Encoding 周りであまり詳しくないということもあって、Ruby コミッターズのアドバイスを受けたり、パッチをもらったりしながら何だかんだやって解決した。

この後によーし、check もとおるはずだー、と思ったら webrick のテストが落ちてずっこけてしまった。まだまだあるものだなあ。できれば exam まですべて通したいけど、ひとまず別のことをやろう...。

■ Ruby CI の VM 全部に Ruby 3.2.3 を入れた

Ruby CI で使っている VM でのビルドは Ruby 3.2 系を使っているので、この前リリースされた 3.2.3 にアップグレードする作業をしていた。

と言っても、itamae で recipe は作成済みなので bash などなにかでぐるぐるループさせて全ホストに適用するだけ。

いくつかのホストで失敗しているので眺めてみたら、debian の testing(=13) で今まで "testing" と返す箇所が "n/a" に変わっていたので、めちゃくちゃ雑に to_i したときに 0 なら、という判定にしてしまった。

OpenBSD は OpenSSL 3.1 がビルドできなくて 3.2.3 のインストールに失敗、というやつ以外はだいたいなんとかなった。OpenBSD はまた後で。

■ rake のテストを test-unit に書き換えた

mutex_m の bundled gems 化のときにやったことなのだけど、minitest がどうにも不安定というか、自分と知人に声掛けというレベルだけでなんともできない事が多くて困りがちなので、test-unit に書き換えてしまった。

https://github.com/ruby/rake/pull/536

この手の作業は rubygems など含めて何回もやっているのでぱぱっと書き換えられるので割りと楽だった。こういうのだけはやたらと得意なんだよな。

2025/01/25 (土)

■ 庭園美術館で青木野枝と三嶋りつ惠の展覧会を見てきた

東京都の庭園美術館で最近よく見かけて記憶に残っている青木野枝の展示があるというのを知ったので見てきた。

同時に展示されていた三嶋りつ惠は以前に三越か何かで開催された工芸展で一度遭遇していたらしく、この前パンフレットを整頓していて「あれ、見たことあるな」となったりしていた。しかし、会場に入ってから最初の部屋に展示されているこのエリアの迫力はすごい。

庭園美術館は建築に合わせた展示が結構多いけど、今回の鉄とガラスの作品群と洋風建築は本当にマッチしていて良い展示だった。事前レビューを見ると、青木野枝は通常は作品の溶接を会場でやるらしいけど、庭園美術館は重要文化財でそれができなかったということでボルトによる接合になったそうだ。

で、そのような制限がない新館の方だと作品は溶接されている、というのを確認できたので、事前レビューを見ておいて良かった、と感じた。一通り見た後でカフェでサンドイッチなどを食べて一休み。図録はまだ製作中だったので、予約購入だけしておいた。

■ 国立科学博物館附属 自然教育園 を散歩

そういや自然教育園って科学博物館の賛助会員カードで入れるのでは?ということに気がついたので、庭園美術館の後に寄って一周してみた。

ざーっと歩いてみると、車の音も聞こえないようなエリアに鳥の鳴き声という場所でかなり良かった。夏は暑すぎて無理とは思うけど、もう少し花が咲くなどする春や秋などは散歩エリアとしてだいぶ良さそう。

■ Maison du CRÉER でケーキを買った

植物園の後に、なんかケーキ屋ないの、と探したら浅草にあるオマージュのシェフが監修しているケーキを販売している店があるというのを見つけたので行ってみた。

なかなか迫力のある値段ではあったけど、白金台だしな、というのも考慮しつついくつか買ってみた。予約限定で食べることができるパフェが気になったけど、それはまた今度。

2026/01/25 (日)

■ 御徒町へ買い物

この日もゲーム、で過ごそうと思ったものの長時間ゲームに集中するにも外で気分転換が必要なので御徒町周辺を散歩。

昨年末に行った羊料理の中華の店の本店でランチをやっていると言うのを見かけたので、羊クミンチャーハンを食べてきた。ランチサービスのドリンクのコーラ、おまけ程度ではなくちゃんとしたジョッキグラスサイズで出てきたのでとても良かった。他にも羊肉タンメンとかあったのでまた来ようと思う。

この後はヨドバシでワイヤレス充電器をいじったりしてから、松坂屋でパンとイチゴを買ってから帰路へ。この週末はパンダがいるラストの週末らしく、松坂屋周辺はひたすらパンダパンダ言ってた。

■ 原神をひたすら探索して過ごす

原神のストーリーもひと段落して、後はエンドコンテンツや育成をしながら次のイベントまで過ごすと言う期間。とりあえず、期限が近い撮影イベントの方を消化していた。

撮影イベント、プレイしているゲームの中だとゼンレスゾーンゼロのが一番よくできているけど、今回の原神のもまあまあ良くできていた。撮影のためにプレイしている時にはなんじゃこりゃとなったけど、ポーズを取ってからの撮影結果を見るとよくできていて感心した。

続いて1月も終わるので幻想シアター、だいぶ耐性がついてきたのかあまり考えないでハイハイ、と進められるようになってきたけど11/12と最後の1つがまたダメだった、今回はメインDPSとれるキャラがいればいけそうではあったけど、もう一度試して頑張る、って感じではなかったのでここまで。

この後は過去にクリアしたエリアをせっせと回ってはトレジャーコンパスを使って宝箱探し、ナタの別エリアが探索度100%ではなくて97%とやり残しが多かったことにこの日気がついた。

その後もせっせと探索を続けて、全エリアで100%を達成しつつ、ワープポイント周辺でのコンパスの反応は0になった気がする。ナドクライみたいに全探索が他のエリアでもできるようになればなあ。もう少し残ってそうなので来週も続けるかも。

# Halts [ルーティングをスルーできる設定があるんじゃないかな?]

# しばた [スルー設定はあるけどポート番号やプロトコルがわからんのですよ…しおしお。 月曜日にもう一回いじくりますです。]